崇德尚艺 熔古铸今——李维君书法摭谈

原标题:崇德尚艺 熔古铸今

——李维君书法摭谈

李维君简介

1973年5月生于甘肃陇西,现为中国书法家协会专委会委员、甘肃省政协书画院秘书长、甘肃省书法家协会副主席、民盟中央美术院甘肃分院院长;民盟中央社会服务委员会委员,甘肃省政协第十二届、十三届委员,民盟甘肃省委会常委、文化委员会主任;西北师范大学、兰州财经大学、甘肃社会主义学院(甘肃中华文化学院)、兰州石化职业技术大学兼职教授,兰州交通大学中国书法文化研究所研究员,甘肃中医药大学外聘导师;中央统战部“新的社会阶层代表人士”,教育部、中国文联联合实施的“翰墨薪传”项目首批专家团成员,甘肃省“语言文字工作专家咨询委员会委员”;陇西李氏文化研究会会长。

在陇原大地的文明褶皱里,书法艺术是晕染在岁月里的精神血脉,浸润着一代代陇原儿女的高洁灵魂。甘肃书法家协会副主席李维君先生,就是号称“百万陇军书阵”中优秀的一员。他对书法的赤忱与思考,熔铸于书途与每一件作品之中。那些在宣纸上流淌的线条,不仅是技法的凝练,更是一个艺术家灵魂的独白,值得我们以最纯粹的目光,去解读、去感悟。

与古为徒 守正出新

传统,是书法艺术的根脉,守正出新,是千年书法永恒的主题,李维君的书法之路,始终紧握传统的纽带,深挖经典碑帖的肥沃土壤。他的书法启蒙于其父的影响,陇西师范学校四年一贯的书法教育为其打下了坚实的基础,尤其是对柳公权《神策军碑》与《玄秘塔》的反复临摹,奠定了他对书法结构的把控与“骨力洞达”审美的建构。经过40年的潜心研习,可以说遍临诸帖,尤其是30余年的书法教学,得益于“教学相长”的实践,他对五体书法经典都潜心钻研,他深知“教给学生一勺水,自己必须具备一桶水”的教育原理,每一次授课都提前认真备课,尤其是对自己不熟悉的碑帖,先吃透其中的技法要义和审美特点。这样日复一日、年复一年的实践,使他的字有扎实的基本功,一笔一画,字正腔圆、骨力洞达。在日常创作中,他侧重于老百姓易于辨认的行书,对“二王”书系的深耕,使他的字极具辨识度,深得文人青睐。“二王”是书法艺术永不磨灭的主流,从魏晋至明清,书法艺术的传承基本上是“二王”书风的接续。自清末以来的碑学兴起和甲骨文、简帛书的出现,书法审美才逐步走向多元,不论是碑帖分向还是碑帖融合,以“二王”为基的行书还是书法的主流,从“二王”到智永,从褚遂良、颜真卿、李邕、杨凝式到“苏、黄、米、蔡”,从赵孟頫到董其昌,从王铎到何绍基,串联起行书兴盛的长河。李维君徜徉在这条大河里,博观约取、精研细磨,把书法的正气与文气发扬到一个高度。广泛涉猎与深入研习,让他的书法如同汇聚百川的大海,包容万象,又在交融中寻得独特韵味。

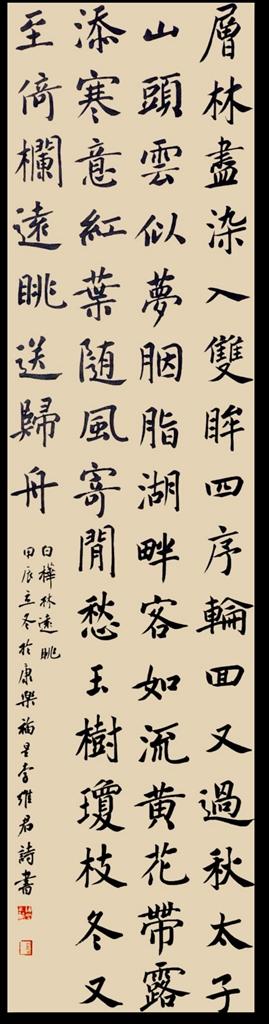

观其楷书作品《白桦林远眺》,笔锋起落精准,每一笔画都扎实稳健,尽显唐楷根基的沉稳。但他并非刻板复制古人,在撇捺的舒展幅度、点画的呼应关系上,悄然融入自身对气韵流动的理解。比如长撇的收笔,有时会略带自然的顿挫,让线条多了几分灵动;点与横的衔接,通过笔锋的轻转,营造出微妙的呼应,使端庄的结构避免了呆板之弊,呈现出既传统又具个人风格的楷书面貌。

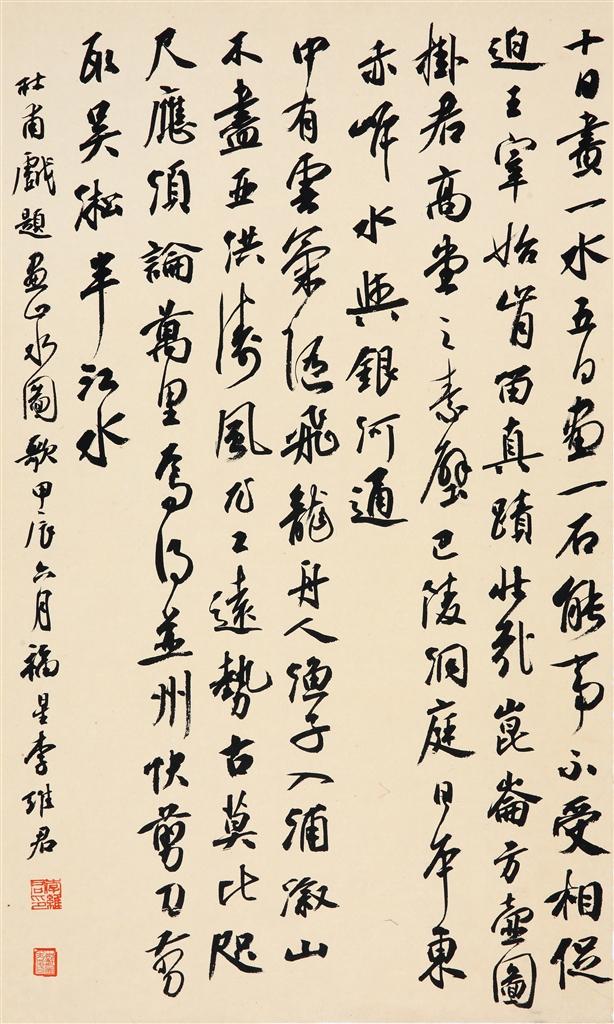

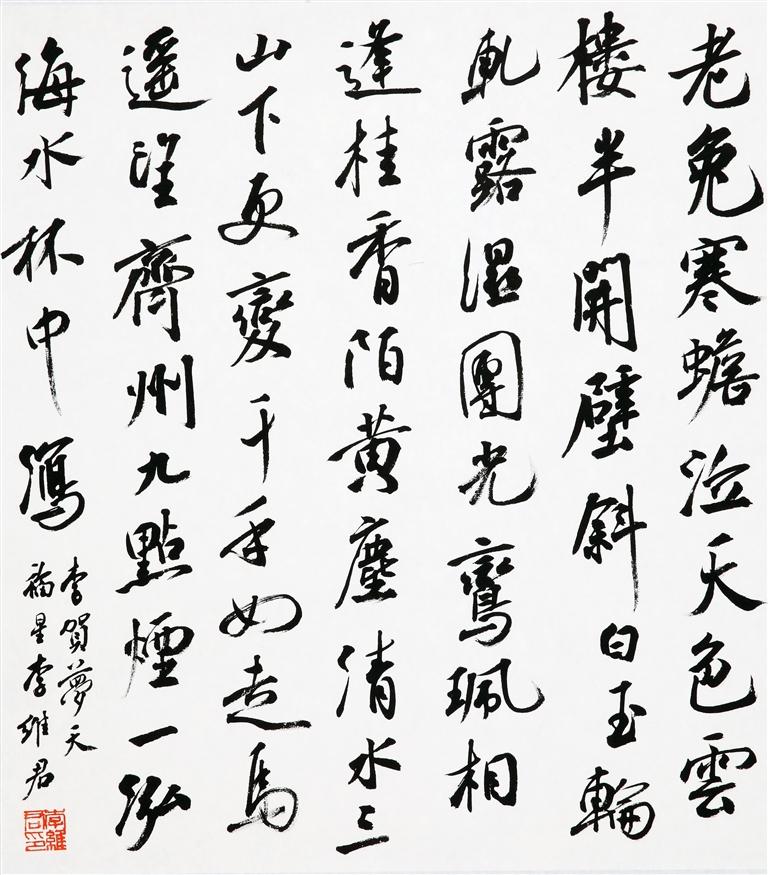

行书创作里,他更是将古法化为己用的高手。线条流转自然流畅,如潺潺溪流,却又暗藏波澜。书写时,笔锋在纸面游走,时而轻盈跳跃,展现“二王”的典雅灵动;时而重按铺毫,呈现宋人尚意的率性洒脱。在守正与出新的平衡中,他走出独特路径,让传统笔墨在新时代的审美需求下,焕发出崭新生机。这种对传统的深入挖掘与创新转化,使他的书法既有深厚的历史底蕴,又贴合当代人的审美视野,实现了传统与现代的对话。

诗书合璧 文墨相发

书法于李维君而言,绝非单纯的笔墨技艺展示,而是情感与思想的载体,是与诗词交融共生的艺术表达。中文专业出身的他,对诗词与书法之间的紧密联系有着深刻认知。在他看来,诗词的韵律、格律和美感能够为书法的节奏、气韵提供灵感,而书法的线条、结构和章法又能反过来烘托诗词的意境,两者相互依存、相辅相成,共同构建起更具感染力的艺术世界。

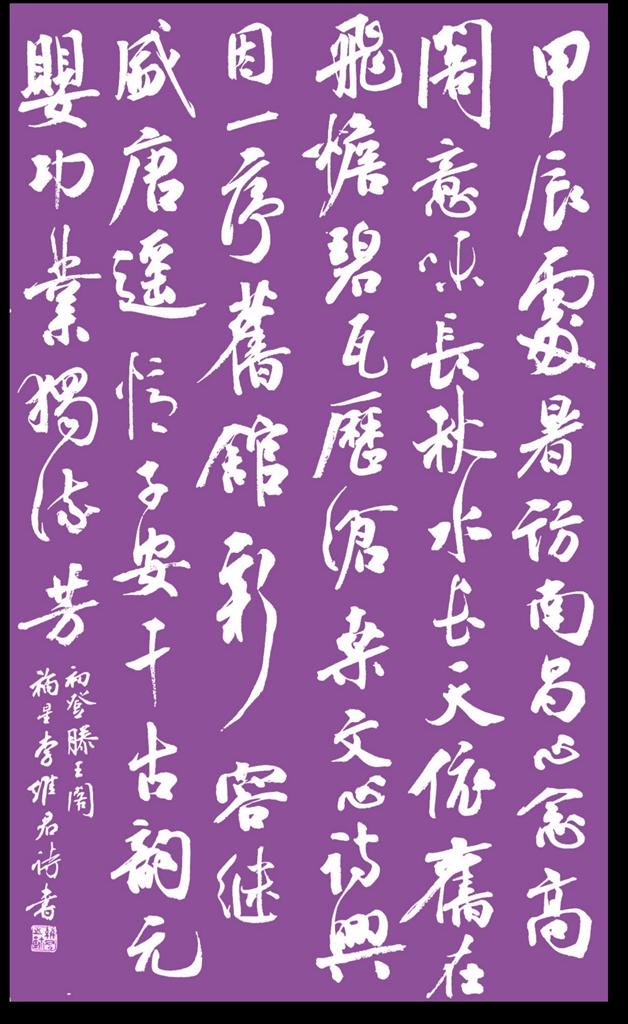

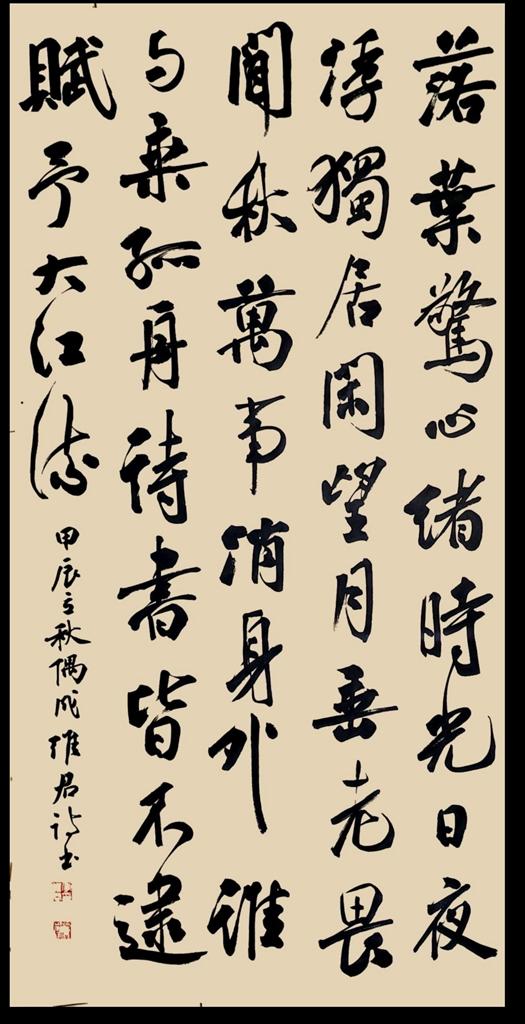

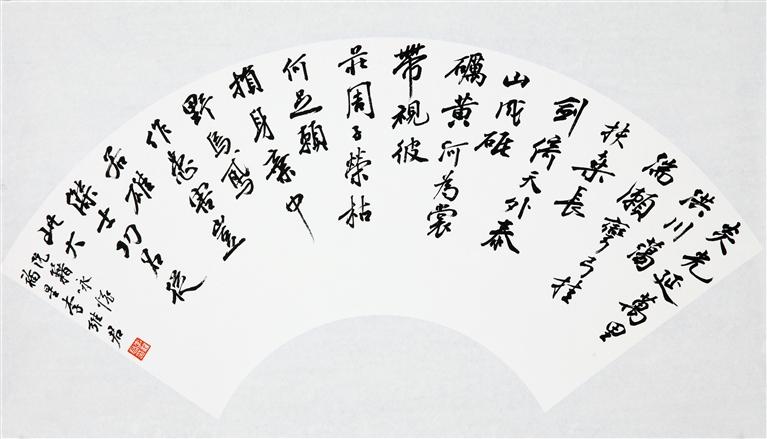

他每年出品一本《逐梦新时代——李维君诗文书法创作档案》,把当年的诗文和书法择优收录其中,赠送书友文友,其中有好多自书诗联,让诗意与墨韵在宣纸上相互映衬、碰撞。他的诗词创作,或描绘祖国山河的壮丽秀美,或抒发对历史古迹的怀古幽情,或表达对人生的深刻思索,字里行间尽显深厚的文史功底与文学修养。当这些诗词转化为书法作品时,他会依据诗词的情感基调、意境氛围,精心调整笔墨的运用。《甲辰立秋偶成》诗曰“落叶惊心绪,时光日夜浮。独居闲望月,垂老畏闻秋。万事消身外,谁与乘孤舟。诗书皆不逮,赋予大江流。”诗中借景抒情,逢秋悲寂,激发他以雄健的笔力、浓淡交错的用墨去呈现。书写过程中,笔锋如利刃,在纸面刻画出硬朗的线条,墨色的浓淡变化体现出文人多愁善感、心系家国、触景生情的情怀,体会到他创作时澎湃的情感。书《初登滕王阁》这类怀古幽情的诗作时,笔墨节奏则多了几分舒缓与跌宕。“甲辰处暑访南昌,心念高阁意味长。秋水长天依旧在,飞檐碧瓦历沧桑”,书写时,他控制笔锋的力度,让线条如缓缓流淌的秋水,带着悠远的韵味。笔画的提按转折,呼应着诗中“意味长”的情感,营造出如秋水长天般悠远空灵的意境,使观者在品味书法的同时,也能触摸到他对历史变迁的沉吟,对古人情怀的追思,实现了诗与书在灵魂层面的共振,让两个古老的艺术形式,在他的创作中绽放出更为璀璨的光芒。这种诗墨交融的创作方式,不仅丰富了书法作品的内涵,也拓宽了诗词的传播与体验途径,为传统艺术的融合发展提供了生动范例。

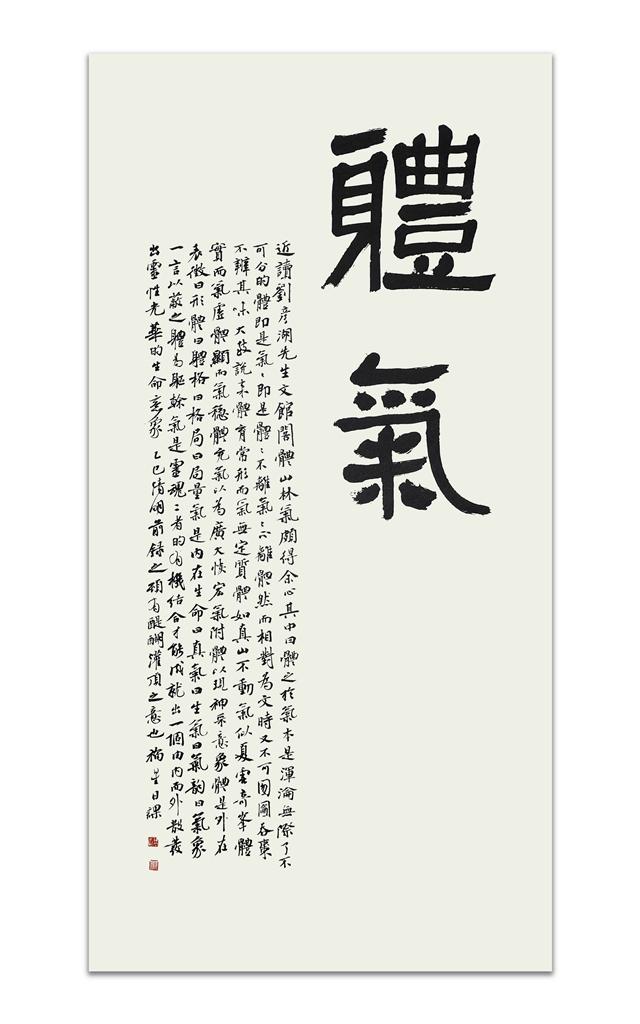

立德修身 坚守初心

李维君对书法艺术有着独特而深刻的见解。他在教学中常讲,书法研习者要具备“业余的状态、专业的心态”。我理解“业余的状态”,是一种对待书法的态度,不要把自己的生存基础寄于书法,要保持一颗平常心,不被功利之心所左右,以一种轻松、自在的心境去与古人对话;而“专业的心态”,则要求在学习过程中,必须坚守书法艺术几千年来的传承规律,对笔法体系、文化特征、审美意蕴的深入钻研,秉持严谨、认真的态度,走深走实书法之途的每一步。他总结出了作为一名书法家的三个关键要素。其一,掌握书法艺术的技法体系。自上世纪初以来,书法脱离实用,毛笔书写逐步淡出日常生活,要成为一名书法从业者,必须要掌握基本功。书法的基本功就是对古人技法体系的承传与运用,而此能力只有通过不断地从历代经典碑帖去汲取,才能掌握其笔法、字法、墨法和章法。皮之不存、毛将焉附,没有技法基础,就不可能成为一名书法家。其二,具备文学素养和文化涵养。在他看来,书法与文学、传统文化紧密相连,书法作品不仅仅是笔墨的呈现,更是文化内涵的表达。丰富的文学素养能让创作者更好地理解文字的意境和情感,从而在书写过程中赋予作品更深刻的内涵;深厚的传统文化修养则能拓宽创作者的视野和格局,使作品更具文化底蕴和艺术感染力。其三,品行的修为和功德的造化是被世人认可和历史留名的关键。中国书法的审美和品评是以书法家的人品作为评判的基本标准,历来重视人品和书品,即所谓“书以人重”,书法家只有“品高”,作品才会有“清刚雅正”之气,书法家的人格品行决定着书法境界的高低。东坡云:“古人论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。”朱和羹亦说:“学书不过一技耳,然立品是第一关头。品高者,一点一画,自有清刚雅正之气,品下者,虽激昂顿挫,俨然可观,而纵横刚暴,未免流露楮外。”品格高,德性好,其书法作品自然受人喜爱,反之,则会受到历代老百姓的批评甚至唾弃。所以,书法艺术不仅与人的文化修养有关系,而且与人的品格修养紧密相连,和人的读书、处世、为人和修身有着极其密切的关系。李维君始终将人品的修炼放在重要位置,以厚道慷慨、守信执着的为人处世之道,滋养着自己的书法艺术创作。

李维君不仅在艺术创作上坚守本真,更有着一颗炽热的大众情怀。他深知,书法不应是高悬于庙堂之上、束之高阁的阳春白雪,而应是能走进寻常百姓家、滋养大众心灵的文化清泉。于是,他身体力行,用实际行动拉近书法艺术与大众的距离。每逢新春佳节,他便义务为百姓书写春联,让墨香随着喜庆的红色纸张,飘入千家万户,为人们送去温暖与祝福;他积极举办书法培训和讲座,毫无保留地分享自己的书法心得与技巧,像园丁一样,在人们心中播撒书法艺术的种子,培育更多对书法感兴趣的人;在他的“得厚堂”里,总是热情地接待每一位书法爱好者,与他们交流互动,以字结缘,让书法成为连接彼此心灵的纽带。通过这些行动,他赋予了书法艺术的温度与社会价值,生动地践行着书法服务大众、传承文化的神圣使命。

在李维君的书法艺术世界中,“守正务实,不尚浮华”并非一句简单的口号,而是他始终坚守的创作准则。他的每一件作品,无论是端庄典雅、法度森严的楷书,还是潇洒自如、行云流水的行书,都摒弃了世俗的浮躁与媚态,以一种正气浩然的姿态,彰显着对传统书法正道的尊崇与传承。在他看来,书法艺术的根基在传承文脉、在彰显正大气象、时代精神,任何脱离历史根脉的创新必将被历史遗弃。李维君的人生经历为他的创作注入了独特的精神底色。辞去公职成为自由职业者,自主创业尝尽人间冷暖,坚守教育职业、投身公益事业,加入民主党派、成为政协委员,倾情投入社会服务工作,复杂的人生经历为其书法艺术注入丰富的养料。即便遭遇车祸,与死神擦肩而过,他也未曾放下手中的笔,在病痛的折磨下依然坚持书法与诗词创作,这份坚韧与豁达令人钦佩。这些人生的波折与坚守,化作了他书法作品中强大的人格力量,使他的作品不仅在技法上达到了较高的水准,更拥有了震撼人心的精神厚度。无论是参与公益创作时展现出的责任担当,还是赠字给他人时流露出的真诚情谊,都一一融入他的笔墨之中,让每一幅作品都成为其初心的映照,传递出他对书法纯粹的热爱,以及对生活、对社会积极向上的态度。

小结

李维君的书法艺术,是传统与创新的交织,是诗文与笔墨的对话,是本真与灵感的融合。在陇原大地上,他笔耕沃土、坚守初心,肩负使命、怀抱真诚,用作品诠释对书法的理解,以行动铸就艺术生命。艺海无涯、长路漫漫,每一位艺术家都在时代的洪流中披荆斩浪,负重前行,只有不断地顺应时代潮流,创作出不负所托的精品,才会被世人所认可、历史留英名。我对维君先生充满信心。

凌文

- 2025-08-05【视点】丝路风情 写意画卷

- 2025-07-30【视点】古道之韵 瞬间之美

- 2025-07-30定西通渭:笔墨耕读传家 书画产业生金

- 2025-07-15齐白石、张大千等大师真迹首聚嘉峪关

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号