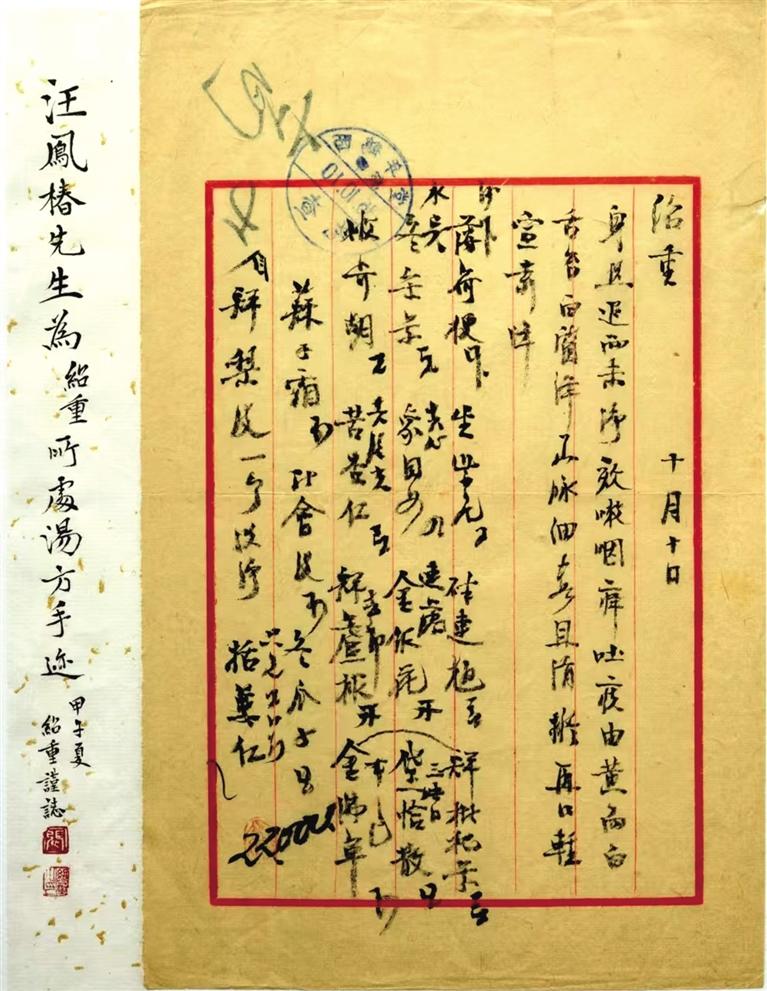

名医汪逢春的处方

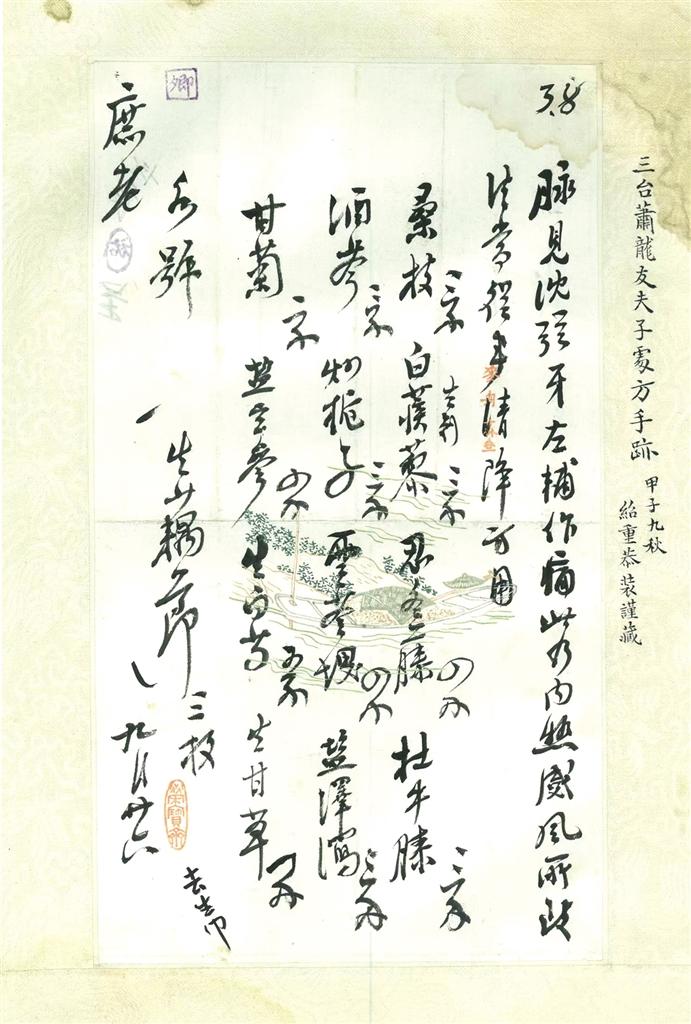

名医萧龙友的处方

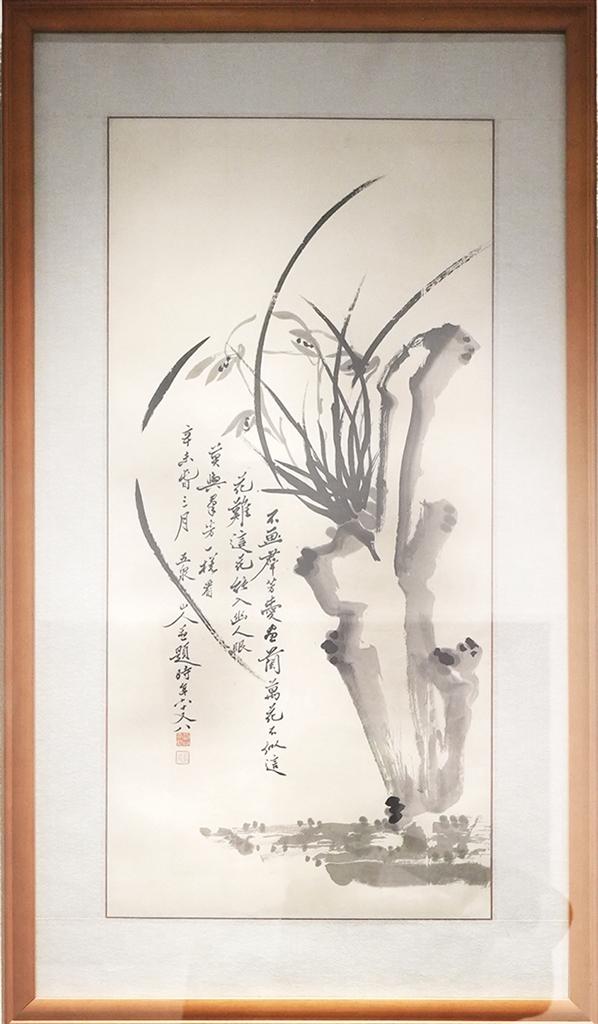

刘尔炘作品《兰花图》

刘尔炘曾用物

在甘肃省中医药大学,我们初次见到了戴恩来教授,他的办公桌上放着一摞刚批改过的学生论文,背后书柜里塞满了不同年代的中医典籍。作为一位深耕中医理论的学者,他的另一种身份令人意外——一位痴迷于古籍字画的收藏家。痴迷收藏数十年间,戴恩来在校园和书房、杏林与文苑之间,熬煮出独特的人生滋味。

戴恩来的收藏之旅始于一段机缘巧合的相遇,但如今回想起来,戴恩来更愿意相信这是命运安排的缘分。

时间回到1985年,彼时的戴恩来还是兰大二院中医科的见习生,当时科室主任是全国名中医刘宝厚。“当时同学跟我说,咱们这个刘主任的父亲是刘尔忻呀!我当时都不知道刘尔忻是谁,后来才知道,他是清末的翰林,是兰州的文化名人。”戴恩来笑着回忆。直到1988年,戴恩来考入刘宝厚门下攻读硕士,他才开始接触这位“陇上大儒”的事迹和著作。

真正点燃戴恩来收藏热情的,是他在工作后结识的一位好友兼藏家温滋荣。“工作以前我哪知道什么是收藏,认识温先生以后,他经常邀我去家里欣赏他收藏的字画,看得多了,慢慢就品出滋味、看出门道来了。”戴恩来笑道。

从此,戴恩来便一发不可收拾,经常跟随温滋荣研究古人笔法,学习鉴赏知识,逐渐走上了收藏之路。

清代进士、翰林的对联,深得戴恩来的钟情。对联发展到清代,内容特别丰富,而且极具特色。与此同时,书法也在清代发展到新的高度。戴恩来介绍:“当时翰林的标准就是要既能做文章,又能写书法。比如被称为‘清代书法第一人’的何绍基,据说他一辈子没写过重复的对联,而且对联的内容都是他的原创。”

回忆起自己的第一件藏品,戴恩来为我们讲述了这样一个故事。

因做了刘宝厚先生的学生,戴恩来一直偏爱刘尔忻的作品。一次,听闻一位藏友有刘尔炘先生的字画,在前往鉴赏后,却未能如愿。就在他准备离开时,对方却说:“我这还有一个手卷,你看不看?”

手卷就是书画横幅中比较长的作品,因为不便于悬挂,只便于用手边展开、边欣赏、边卷合,所以叫手卷,又叫长卷。戴恩来回忆道:“他把手卷一展开,我一看,确实是一幅好字!我回家以后那几天,那些字就像活了一样,一直在我眼前飘。”

这幅手卷的作者是陕西翰林宋伯鲁,曾参与戊戌变法,后来归乡潜心书画。他对诗文、书法、绘画有很深造诣,康有为称其“集碑帖之大成”。最终,戴恩来以诚意打动了藏友,将这幅珍品收入囊中,也是他最得意的藏品之一。

因为工作的影响,戴恩来还收藏了一类特殊而珍贵的藏品——中国古代名中医的手书处方。

“处方能保留下来的非常少,因为病人抓完药一般随手就扔了。现在能传下来的处方都是在当时就比较有名的医生的,病人就会特意保留。”戴恩来介绍道:“比如傅山的处方就是我们现在能看到的最早的处方。傅山,字青主,明末清初人,在当时有‘医圣’之名。”

戴恩来坚信,收藏的真谛不在于升值,而在于文化传承与自我提升。“就像名医的处方收藏,更多的是希望能够为传承中国传统医学多留下一些实物史料。”

正因如此,戴恩来对收藏有了自己的感悟。而这,也为他的医学教学注入灵魂,课堂上,他经常引经据典,用故事串起中医知识,翔实的内容让学生们听得津津有味。

“我收藏的这些字画都是清代的翰林、进士的作品。这些人学问大、人品也好,都是名垂青史的人。”戴恩来说,“尤其是刘尔忻,这些年我收藏了很多他的作品,也了解了很多关于他的事迹。但我发现,以前对刘尔忻的介绍资料都不完整,甚至还有不少互相矛盾的谬误。所以,我就产生了想给他写一本传记的想法。”

就这样,戴恩来开启了为刘尔忻作传的笔耕之路。写传记最重要的,就是收集大量、真实的历史资料。谈到这,戴恩来感慨道:“说来很奇妙,当我决定为刘老先生作传之后,冥冥之中,我得到了很多助益。”

一个偶然的傍晚,戴恩来刚下班回到家,就被在甘肃省图书馆从事古籍整理工作的邻居张绍重叫住。“小戴,我今天看见你师爷爷的东西了!”张绍重兴奋地告诉他。原来,他在整理文献时,意外发现了1910年前后的兰州诗人们在五泉山的诗歌雅集。这本被学界认为早已散佚的诗集中,竟收录着一首调侃刘尔忻的打油诗:

“不信神仙不参禅,且将诗书度流年。晚年窃得清闲在,日日腰缠卖字钱。”

这首充满生活气息的小诗,让刘尔忻的形象顿时鲜活起来。戴恩来大喜过望,请求张绍重在整理时把这篇诗句拍照,保存了下来。

为了查证刘尔忻去世时的详细情况,戴恩来四处寻觅当时的历史文献。他想到,当年传播媒介并不复杂,能够对刘尔忻去世这件大事作记录和报道的,首先要数报纸。于是,戴恩来在甘肃省图书馆的旧报纸堆里苦苦搜寻,想找到刘尔忻去世当天报道这件大事的报纸。经过数日的翻检,他终于在一张1931年12月30日的报纸上看到了整版的刘尔忻追悼会报道。

原来,这张报纸出版于刘尔忻去世四十天后,恰好记录了在五泉山举行的隆重悼念仪式。更神奇的是,在此前、此后的报纸上都再无相关记载,这张报纸成了唯一的历史见证。

最令戴恩来激动的发现,莫过于刘尔忻的科举朱卷。在这份朱卷上,不仅详细记录了刘尔忻的家族背景,更完整保存了他应试时的文章。“我们这些后辈通常了解的都是刘尔忻做官、成名之后的作品,但这份朱卷可以让我们一睹走上仕途之前的、青年刘尔忻的才学和思想。这份朱卷的历史价值太大了!”

耗时四年,历经多版手稿,2020年,戴恩来所著的《陇上大儒刘尔忻》出版了,这本书填补了这位先贤的研究空白。

如今,戴恩来在授课之余,仍专心于兰州乃至西北的历史和文化,希望能够通过自己的收藏和研究,为陇学历史研究添砖加瓦。

图片由受访者提供 兰州日报社全媒体记者 周言文 见习记者 杨嘉琪

●相关链接

刘尔炘

刘尔炘,生于兰州,长于兰州,亦有功劳建树于兰州。在教育领域,他力求实学,注重实践,培养出无数精英,为甘肃近代教育事业强基固本;在社会领域,他心怀家国,情系桑梓,总在危难之际挺身而出,他兴办公益事业,重修五泉山等,令三陇人民至今受益;在文化领域,他领袖群贤,造诣高深,赓续陇右文脉,更是以“太平之书”奠定一代儒学名师的地位。

今年,是陇上大儒刘尔炘先生诞辰160周年。兰州市博物馆特别举办了《陇上大儒——刘尔炘与近代兰州特展暨刘尔炘先生诞辰160周年纪念展》。配合展览,还同步举行了“陇上大儒——刘尔炘与近代兰州特展暨刘尔炘先生诞辰160周年纪念展”研讨会,以及“宣纸为桥·写给陇上大儒的文化手札”主题社教活动。